瀬戸内海の魚はなぜ美味しい?現地で確かめた絶品体験レポート

瀬戸内海の恵みを味わい尽くす特別な旅「瀬戸内さかなガストロノミーツアー」に参加し、瀬戸内の魚がなぜ美味しいのか、その秘密を体感してきました。

漁師さんのこだわりや、瀬戸内海の魚の特徴など、ツアーで体感した瀬戸内さかなの魅力をレポートします。

目次

瀬戸内さかなガストロノミーツアーとは?

瀬戸内海のさかなの魅力を体感して、実際に味わう食体験ツアーです。

瀬戸内さかなは、瀬戸内海で獲れる多様な魚介類を表す総称です。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

そもそもなぜこのツアーに参加した?

私が東京に住んでいた時、広島に住んだことのある知人や、広島に遊びに行った友人から「広島って魚が美味しいよね」と聞くことがたまにありました。

しかしその頃の私は、広島は瀬戸内海だし、日本海や太平洋の方がいいじゃん!と思っていました。

ところが、私が東京から広島にUターンし、魚を食べる機会が増えたことで、たしかに広島の魚は美味しいと感じるようになりました。

しかし、瀬戸内海しかない広島の魚がなぜ美味しいのか、そんな疑問がずっと頭の中にありました。

そんな時、瀬戸内さかなガストロノミーツアーの案内がありました。

漁師さんから直接話が聞けたり、クルージングやお料理で瀬戸内さかなの魅力を体験できるツアーとあり、ぜひ参加してみたいと、応募しました。

抽選だったため、期待薄く待っていましたが、なんと当選!

そういうことで、今回このツアーに参加してきました。

ツアーの内容

広島港に集合

小雨が降る悪天候の中、広島港に集合しました。

雨が降っていてもクルージングはできると聞いて一安心です。

広島港から、江田島の三高港まで、フェリーで移動しました。

漁協を見学

三高港に着いたら、バスで鹿川漁協まで移動しました。

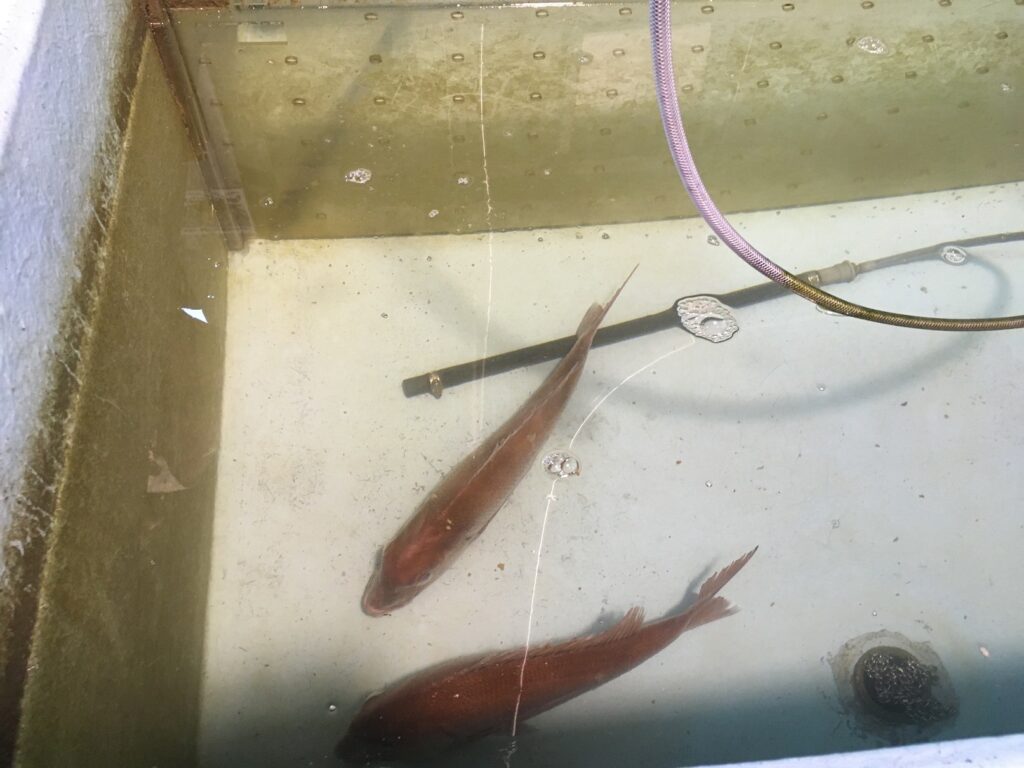

漁協では、漁師さんが鯛を絞める様子を見学しました。

締めた後、血を抜いて、神経を抜くという処理をしていました。

ここまですることで、死後硬直が起こりにくく、鮮度が保てるんだそうです。

市場に出す鯛は、一尾一尾この処理をしているんだとか。

美味しい魚を届けたいという漁師さんのこだわりを感じました。

何の魚かはもちろん大事ですが、市場に届くまでに誰がいつどんな処理を行っているかで、美味しさが変わってくるんですね!

こちらはあなごです。

広島湾の七大海の幸の一つでもありますね。穴子といえば、宮島のあなごめしが有名ですよね。

こちらは、海鼠(なまこ)です。

なんと瀬戸内海では、赤なまこ、青なまこ、黒なまこの3種が取れるそうです。

たしかに色が違います。赤なまこが一番美味しいそうですよ!

ここでは、なまこを捕った後、少し水槽に置いておくそうです。

そうすることで泥が抜けて、美味しいなまこになるんだそうです。

ただ、泥が抜けると小さくなり、なまこの重さも減ってしまいます。市場に出すときには、捕った時よりも小さくなってしまうそうなんです。

それでも美味しいなまこを提供するために、この作業を行っているんですね。

クルージング

いよいよクルージングです。普段は観光船として活躍している第三勇盛丸に乗船!

こういう小さめの船は海を近くに感じられてワクワクします。

クルージングでは、漁場を案内していただいたり、定置網漁を見学したり、獲れる魚について教えていただいたりしました。

江田島の近くにある、瀬戸内海で最も大きな無人島「大黒神島」周辺にある漁場を見せてもらいました。

このあたりはとてもよい漁場で、船釣りする人も多いです。

瀬戸内海は波が少ないので、全国的にみても遊漁船が多いのだそうです。

また、美味しいタコが捕れることでも知られています。

瀬戸内海は島が多く、潮の流れが速いので、タコの足は、潮に流されないように短くなり、さらに、岩などに掴まるために、太くなるそうです。

定置網漁を見学するはずでしたが、ちょうど潮の流れが速い時間帯で、引き揚げる様子は見られませんでした。

漁師さんが事前に準備してくださった魚で、雰囲気だけ味わいました。

こちらが牡蠣筏です。

この筏の下で牡蠣が育っています。

牡蠣筏は海に浮かんでいますが、よーく見ると、筏ごとに高さに違いがあるのが分かります。

実はこの高さで、牡蠣の成長具合が分かるそうなんです!

牡蠣が成長すればするほど、その重さで筏も沈んでくるんだそうですよ。

牡蠣筏の下は、牡蠣を餌とする魚や、牡蠣の隙間に隠れる小魚がたくさん集まっています。

カニなどの甲殻類も集まっていて、カワハギなどの絶好の餌場になっているそうですよ。

カワハギは高級魚として知られる魚です。

名前は聞いたことがありましたが、私は食べたことがありません。

実は、瀬戸内海の牡蠣筏の下で育ったカワハギは特に美味しいと言われているそうです。

それは牡蠣筏の下が、カワハギの餌となるカニなどの甲殻類が多く、カワハギは餌を探し回る必要がなく成長することができるためです。

カワハギは肝を食べる魚とも言われ、肝は「海のフォアグラ」と呼ばれるほど美味しいです。

牡蠣筏の下で育ったカワハギはこの肝が大きくなるそうです。

カワハギ以外にも、牡蠣筏の下を餌場とする魚は、餌を探し回る必要がないので、目が小さくて体が大きいという特徴があるそうです。

広島の魚が美味しい理由の一つには、牡蠣筏の存在があるのかもしれませんね。

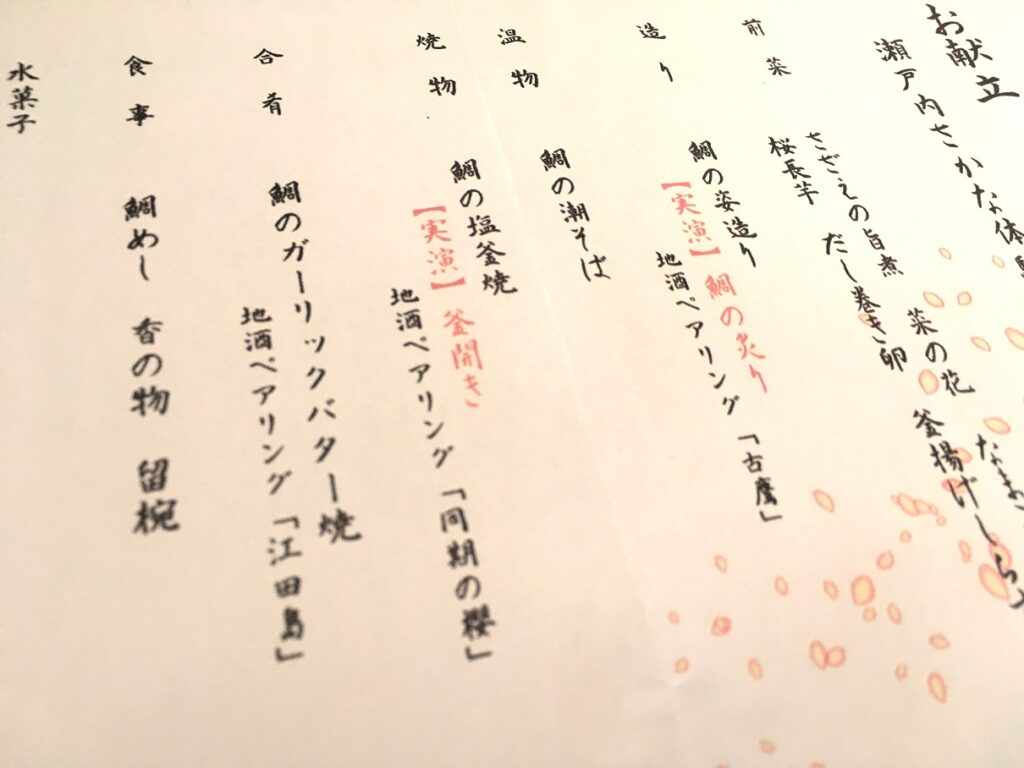

瀬戸内さかなを味わう

クルージングの後は、江田島にある坪希旅館にて、瀬戸内さかなを味わいました。 お食事ができるお部屋からは素敵なお庭が見えました。

赤なまことサザエをいただきました。

サザエは味がしっかりとあり、赤なまこはコリコリしてとても美味しかったです。

先ほど漁師さんが締めた鯛を使ったお造りです。 白いお皿に盛られているのがカワハギの肝です。 カワハギの肝の色は、カワハギが食べたものの色だそうです。 餌の少ないところで育つカワハギはワカメなどの海藻を食べるので緑色っぽくなるのだとか。牡蠣筏の下で育ったカワハギは、カニなどの甲殻類を食べているため、ピンク色っぽくなるんだそうです。 たしかに少しピンク色に見えますね。 初めてカワハギを食べましたが、とても美味しかったです。広島に住んでいるのに、こんなに美味しい魚を知らなかっただなんて! とはいえ、流通量の少ない高級魚らしいので、これからもなかなか食べられる機会はなさそうです。

その他にも、鯛の炙りや鯛の潮そば、鯛の塩釜焼、鯛のガーリックバター焼、鯛めしなど、鯛を中心に瀬戸内さかなを堪能できるコース料理をいただきました。

どれもとても美味しくて、幸せな時間でした。

私はこの日飲めませんでしたが、お料理に合わせた地元のお酒もあり、他の参加者たちはペアリングも楽しんでいましたよ。

広島港へ

お腹いっぱいになったところで、今回のプログラムは終了。

近くの港からフェリーで広島港へ帰り、解散です。

ツアーに参加してみて

今回瀬戸内さかなガストロノミーツアーに参加し、瀬戸内さかなって美味しい!というのを実感しました。

また、広島の魚がなぜ美味しいのか、分かってきました。

島の多い瀬戸内海ならではの速い潮の流れや、牡蠣筏の下に広がる豊かな生態系。

美味しい魚のために手間を惜しまない漁師さんや、漁師さんの美味しい魚へのこだわりをきちんと理解して美味しくお客さんに提供できる料理人の存在。

今まで知らなかった魚の美味しさの理由を知ることができ、大満足のツアーでした。

魚が市場に届くまでにどんな処理がされているのかや、漁師さんのこだわり、瀬戸内海の魚の特徴などは、今までなかなか知る機会がありませんでした。

広島県では、そのような機会をつくり、瀬戸内さかなの魅力を知ってもらうための取り組みを進めているそうで、今回のツアーもその取り組みの一環として行われているそうです。

今回はツアーにて坪希旅館で瀬戸内さかなを味わいましたが、他にも美味しい瀬戸内さかなが味わえる飲食店がたくさんあります。

こだわり漁師さんについてや、美味しい瀬戸内さかなが味わえる飲食店は、瀬戸内さかなの公式ページにも載っているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。